閱讀圖文材料,完成下列問題。

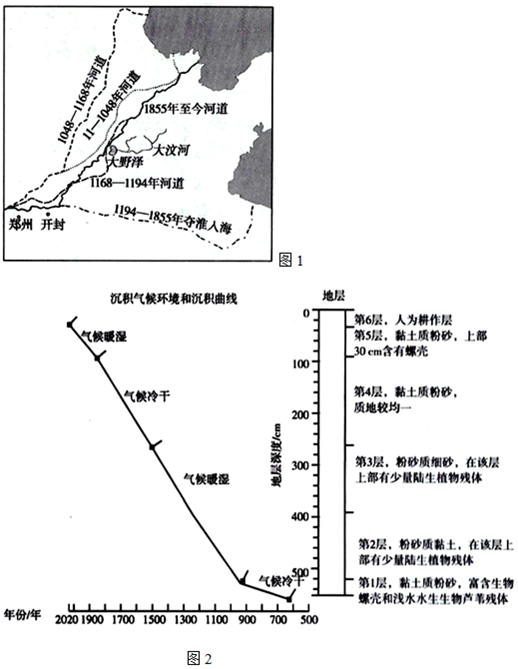

研究表明,在較長時間的湖泊沉積過程中,湖泊和入湖河流水文特征是影響湖泊沉積物粒度分布的主要因素。湖泊面積擴大時,湖心距湖岸較遠,湖心沉積物主要為懸浮顆粒物,粗顆粒物質難以到達;湖泊面積收縮時,湖心距湖岸較近,粗顆粒物質容易在湖心沉積;入湖河流動力增強會導致沿岸侵蝕加劇,沉積物顆粒較粗。位于山東省西南部的大野澤,原為黃河沖積扇東部的沼澤洼地,是典型的黃河下游洪泛區開放性湖泊,區域性河流大汶河不斷流入。在氣候變化的背景下,湖泊變遷主要受黃河下游河道改道決溢影響。圖1示意大野澤地理位置(歷史)和黃河下游河道變遷,圖2示意不同時期大野澤湖心550cm深度內沉積物粒度特征和氣候變化過程。

(1)說明黃河洪水注入對大野澤湖心泥沙沉積的影響。

(2)根據上面兩幅圖中下游河道變遷以及沉積物特征和氣候變化狀況,定量加定性地分析第3層沉積物顆粒較粗的原因。

(3)根據上面兩幅圖中下游河道變遷以及湖心沉積物特征和氣候變化狀況,對湖心沉積物逐層分析,推測大野澤面積的演化過程。

【答案】(1)黃河洪水注入,造成湖泊面積擴大,湖心與湖岸的距離增加,湖心沉積物顆粒較細;黃河泛濫帶來較多的黃土物質,沉積速度加快。

(2)第3層沉積物形成時期,黃河奪淮入海,大野澤失去黃河水注入,湖泊面積縮小;該時期氣候暖濕,降水較多,流域內侵蝕加劇,入湖河流將較多的粗顆粒物質帶至大野澤。

(3)湖泊面積先變大,后逐漸萎縮,最后淤積形成陸地,大野澤消失。

(2)第3層沉積物形成時期,黃河奪淮入海,大野澤失去黃河水注入,湖泊面積縮小;該時期氣候暖濕,降水較多,流域內侵蝕加劇,入湖河流將較多的粗顆粒物質帶至大野澤。

(3)湖泊面積先變大,后逐漸萎縮,最后淤積形成陸地,大野澤消失。

【解答】

【點評】

聲明:本試題解析著作權屬菁優網所有,未經書面同意,不得復制發布。

發布:2024/6/27 10:35:59組卷:9引用:1難度:0.5

相似題

-

1.黃土高原溝壑縱橫的地貌特征的形成原因是風力侵蝕。

(判斷對錯)發布:2024/12/31 9:0:1組卷:18引用:2難度:0.5 -

2.臺灣東北的“野柳地質公園”有一塊形似“金錢豹”的巖石,每年只能在農歷大潮的退潮期間見到,不過在2011年4月勘察時,發現“豹頭”掉在地上,金錢豹已“一命嗚呼”(如圖)。導致其發生的地質作用主要是( )

2.臺灣東北的“野柳地質公園”有一塊形似“金錢豹”的巖石,每年只能在農歷大潮的退潮期間見到,不過在2011年4月勘察時,發現“豹頭”掉在地上,金錢豹已“一命嗚呼”(如圖)。導致其發生的地質作用主要是( )A.風力侵蝕作用 B.冰川侵蝕作用 C.海浪侵蝕作用 D.流水沉積作用 發布:2024/12/31 17:0:2組卷:232引用:7難度:0.5 -

3.閱讀圖文資料,回答下列問題。

材料一 巴丹吉林沙漠位于內蒙古西部,年降水量40-80mm,蒸發量超過3000mm。沙漠東南部有湖泊群和高大沙山(平均海拔200-300米)集中分布(如下圖所示)。研究發現,湖泊水由深部斷裂帶的地下水補給,湖泊及附近出現鈣華(含碳酸氫鈣的地熱水接近和出露于地表時,因二氧化碳大量逸出而形成碳酸鈣的化學沉淀物)及鈣質膠結層。沙山底部以鈣華及鈣質膠結層為“內核”,且沙山內部較潮濕。

材料二 我國最大內陸淡水湖的南側不遠有一個槽狀鹽沼池,池壁和底部均分布有厚厚的鹽層。下圖為鹽池附近的地質剖面示意圖。

(1)據材料一,分析該地湖泊附近形成高大沙山的原因。

(2)據材料一,推斷沙山迎風坡和背風坡從坡底到坡頂表層沙粒粒徑的變化,并分析原因。

(3)據材料二,結合水循環過程簡述鹽沼池鹽層的形成過程。發布:2024/12/31 18:30:1組卷:4引用:2難度:0.4