閱讀下文,回答問題。

【甲】 尉①有夜半擊令②之門者,求見甚急。令曰:“半夜有何事,請俟旦。”尉曰:“不可。”令披衣遽起取火,延尉入坐。尉曰:“某見春夏之交,農事方興,百姓皆下田,又使養蠶,恐民力不給。”令曰:“然則君有何策?”曰:“某見冬間,農隙無事,不若移令此時養蠶,實為兩便。”令笑曰:“君策甚善,古人不及。但冬月何處得桑?”尉瞠目久之。

【注釋】①尉:縣尉。 ②令:縣令。

【乙】 百里奚之未遇時也,亡虢①而虜晉,飯牛于秦,傳鬻②于五羊之皮。公孫枝得而說之,獻諸繆公③,三日,請屬事焉。繆公曰:“買之五羊之皮而屬事焉,無乃為天下笑乎?”公孫枝對曰:“信賢而任之,君之明也。讓賢而下之,臣之忠也。君為明君,臣為忠臣。彼信賢,境內將服,敵國且畏,夫誰暇笑哉?”繆公遂用之。

【注釋】①虢:guó,諸侯國名。②鬻:yù,賣。③繆公:即秦穆公,春秋五霸之一。

【丙】 (子) 嘗獨立,鯉趨①而過庭。曰:“學詩乎?”對曰:“未也。”對曰:“不學詩,無以言。”鯉退而學詩。他日,又獨立,鯉趨而過庭。曰:“學禮乎?”對曰:“未也。”對曰:“不學禮,無以立。”鯉退而學禮。

【注釋】①趨:小步快走,表示恭敬。

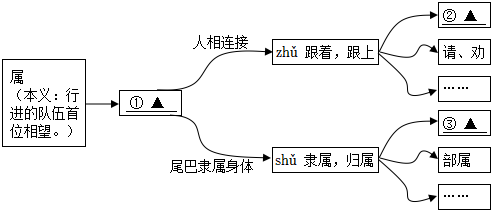

(1)請探究“屬”字的構字法和意義的演變過程,辨別選項中“屬”的意思,將其填入合適的空格。

=(尾)+(蜀,睜眼察視),表示看頭看尾。

=(尾)+(蜀,睜眼察視),表示看頭看尾。

A.三日,請屬事焉

B.屬引凄異

C.有良田、美池、桑竹之屬

①BB②AA③CC

(2)虛詞不虛。下列句中的“也”如何朗讀,才能表達其中的不同情感?

①“信賢而任之,君之明也。讓賢而下之,臣之忠也。”

②對曰:“未也。”

(3)小組成員閱讀【甲】【乙】兩文后總結了幾條勸諫經驗。請你仿照示例,也總結一條并具體分析。

示例:勸諫時要抓住對方心理。【乙】中公孫枝從“無乃為天下笑乎”看出了秦穆公的心理要害:怕因任用身份低微的俘虜而成不了明君,被天下笑。于是他抓住秦穆公心理,重新定義“明君”,從而勸諫成功。

(4)小組成員就如何傳承“禮”這一傳統文化展開了一場激烈的討論會。

小溫:閱讀古文時,潛伏在血脈里的文明因子常被喚醒。如材料【丙】中的兩個“退”看出了兒子對父親的敬重,這就是“禮”,需要我們繼續繼承。

小州:贊同,但也有一些東西引發我們的思考,比如“鯉趨而過庭”中一個“趨”字,就可以推測古時父子關系。如何傳承“禮”這一傳統文化是一門學問。

請你也加入討論的行列,以材料【丙】中的“父子關系”和《送東陽馬生序》的“師生關系”為例,談談如何傳承“禮”這一傳統文化,150字左右。

【答案】B;A;C

【解答】

【點評】

聲明:本試題解析著作權屬菁優網所有,未經書面同意,不得復制發布。

發布:2024/6/20 8:0:9組卷:14引用:1難度:0.5

相似題

-

1.下列句子中加點詞語的意思相同的一項是( )

A.①扶蘇以數諫故,上使外將兵。(司馬遷《陳涉世家》)/②兵革非不堅利也,米粟非不多也。(孟子《<孟子>二章》) B.①此誠危急存亡之秋也。(諸葛亮《出師表》)/②帝感其誠。(列子《愚公移山》) C.①口有百舌,不能名其一處也。(林嗣環《口技》)/②山不在高,有仙則名。(劉禹錫《陋室銘》) D.①人知從太守游而樂,而不知太守之樂其樂也。(歐陽修《醉翁亭記》)/②千里馬常有,而伯樂不常有。(韓愈《馬說》) 發布:2025/1/2 23:0:3組卷:34引用:1難度:0.7 -

2.文言文閱讀。

魚我所欲也

《孟子》

①魚,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍魚而取熊掌者也。生,亦我所欲也,義,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取義者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不為茍得也。死亦我所惡,所惡有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,則凡可以得生者何不用也。使人之所惡莫甚于死者,則凡可以避患者何不為也!由是則生而有不用也;由是則可以避患而有不為也。是故所欲有甚于生者,所惡有甚于死者。非獨賢者有是心也,人皆有之,賢者能勿喪耳。

②一簞食,一豆羹,得之則生,弗得則死。呼爾而與之,行道之人弗受;蹴爾而與之,乞人不屑也。

③萬鐘則不辯禮義而受之,萬鐘于我何加焉!為宮室之美,妻妾之奉,所識窮乏者得我歟?鄉為身死而不受,今為宮室之美為之;鄉為身死而不受,今為妻妾之奉為之;鄉為身死而不受,今為所識窮乏者得我而為之;是亦不可以已乎?此之謂失其本心。

(1)下列句子加點詞意思相同的一項是

(2)下列句子加點的詞用法相同的一項是A.所識窮乏者得我與 得之心而寓之酒也 B.非獨賢者有是心也 故天將降大任于是人也 C.一簞食,一豆羹 食之不能盡其才 D.今為宮室之美為之 君子成人之美

(3)下列對文章理解有誤的一項是A.得之則生,弗得則死 居廟堂之高則憂其民 B.蹴爾而與之 聚室而謀曰 C.萬鐘于我何加焉 苛政猛于虎也 D.鄉為身死而不受 武陵人捕魚為業

A.文章開頭用“魚”比喻“生”,用“熊掌”比喻“義”,通過類比,形象生動引出本文的中心論點——舍生取義。

B.文中第②段以“一簞食,一豆羹”為例,告訴我們看似微不足道的“一簞食,一豆羹”在生死關頭卻能考驗一個人的品德。

C.文章通過“不辨禮儀”接受“萬鐘”和“不受嗟來之食”的故事分別從正、反兩方面論證“舍生取義”的觀點,論證非常有力。

D.本文告訴我們“無論在什么情況下,人都應該保持自己的本心,只要本心在,即使在生死關頭,也能經受住考驗”的道理。

(4)把文中畫線的句子翻譯成現代漢語。

①二者不可得兼,舍生而取義者也。

②是亦不可以已乎?此之謂失其本心。發布:2024/12/27 1:0:4組卷:14引用:4難度:0.5 -

3.下列句子中加點詞的意思相同的一項是( )

A.得之則生/今為宮室之美為之 B.所識窮乏者得我與/復前行,欲窮其林 C.今為妻妾之奉為之/不知口體之奉不若人也 D.是亦不可以已乎/死而后已 發布:2024/12/27 0:30:2組卷:54引用:4難度:0.8