根據材料回答以下問題。

材料一:一個簡單的數學坐標、一條彎曲起伏的溫度曲線,串起了中國近5000年的氣候變化,這就是著名的竺可楨曲線。它將中國的歷史氣候演變與歷史年代相對應,是最早對中國各個歷史時期氣候變遷的定量分析成果。

材料二:竺可楨(1890年—1974年),中國近代氣象學家、地理學家、教育家。竺可楨十分重視對于物候(指生物長期適應光照、降水、溫度等條件的周期性變化,形成與此相適應的生長發育節律)的觀察記錄,他從浩瀚的古籍典藏中尋找物候變遷的信息,用數十年時間,查閱了《禮記》《詩經》《左傳》《呂氏春秋》《史記》《齊民要術》等大量的古籍,創立了自成一派的研究氣候變化規律的方法。

材料三:《呂氏春秋》中記述了人們熟知的亞洲象,“商人服象,為虐與東夷”,說明在距今三千多年前的商朝,大象的身影遍及中原一帶,結合史料的記錄,竺可楨復原了亞洲象受氣候因素變化,不斷南遷的足跡。在氣候溫暖濕潤的五千多年前,大象曾生活在黃河以北的燕山腳下,隨著氣候的轉冷,喜愛溫暖的亞洲象,慢慢南退到中原一帶,直到追隨炙熱的太陽,一步一步走向南方的熱帶叢林地區,來到現今的云南省南部西雙版納一帶。

材料三:《呂氏春秋》中記述了人們熟知的亞洲象,“商人服象,為虐與東夷”,說明在距今三千多年前的商朝,大象的身影遍及中原一帶,結合史料的記錄,竺可楨復原了亞洲象受氣候因素變化,不斷南遷的足跡。在氣候溫暖濕潤的五千多年前,大象曾生活在黃河以北的燕山腳下,隨著氣候的轉冷,喜愛溫暖的亞洲象,慢慢南退到中原一帶,直到追隨炙熱的太陽,一步一步走向南方的熱帶叢林地區,來到現今的云南省南部西雙版納一帶。

材料四:研究古氣候的科學方法,除了利用歷史文獻中關于氣候變化的記載之外,還有許多研究古氣候的方法。如生物學方法、地質學方法、冰川學方法以及礦物分析法。外國科學家通過研究格陵蘭島原始冰川樣本中的含氧量,得到了格陵蘭島氣溫升降圖,即格陵蘭島曲線。令人震驚的是,遠隔萬里的兩項研究,得出的曲線竟然和竺可楨曲線高度重合。

(1)由材料一中的竺可楨曲線,我們可以判斷出明清時期的氣溫較漢唐時期要更 低低。

(2)竺可楨在《大自然的語言》中對北京的物候進行了記錄,其中寫道:“1962年的山桃、杏花、蘋果、丁香、刺槐的花期比1961年遲十天左右,比1960年遲五、六天。”1962年北京的花生等作物仍然按照往年日期播種,則該年的花生生產很有可能 AA。

A.遭遇低溫,產量下降

B.日照充足,喜獲豐收

C.生長期長,產量增多

D.水源豐富,產量平穩

(3)根據材料三,回答下列問題:

河南省簡稱 豫豫,仿佛一個人牽了一頭大象。這也印證了,在3000多年前,這種熱帶、亞熱帶典型的大型動物,曾在河南“常駐”。現今,亞洲象分布于云南省南部西雙版納一帶,這里的氣候類型是 熱帶季風氣候熱帶季風氣候。這里生活的少數民族主要是 傣傣族,潑水節是該民族的盛大節日。

根據材料三的描述和大象南遷圖,結合圖上的箭頭位置,請推斷出大象南遷的過程中經過了哪些地形區?

(4)根據材料四,請問研究古氣候的科學方法有哪些?

【考點】影響農業的因素.

【答案】低;A;豫;熱帶季風氣候;傣

【解答】

【點評】

聲明:本試題解析著作權屬菁優網所有,未經書面同意,不得復制發布。

發布:2024/10/4 3:0:1組卷:4引用:1難度:0.4

相似題

-

1.讀材料和我國三大國家級育種基地及部分農作物分布示意圖,回答下列問題。

材料 2022年4月10日,國家主席習近平到海南省南繁科研育種基地--崖州灣種子實驗室考察,并指出要立足“南繁硅谷”,攻破“卡脖子”的技術,做強種業“芯片”,用中國種子保障中國糧食安全。

(1)我國三大育種基地位于西北地區的是。

(2)圖中①作物產區的耕地類型以為主,②是油料作物的分布;①、②兩作物種植的分界線大致與A(界線)相吻合。

(3)海南島的作物熟制是;三大育種基地中,海南育種基地突出的優勢自然條件是。

A.緯度較低,熱量充足

B.季風氣候,雨熱同期

C.晝夜溫差大,光照強

D.地形平坦,土壤肥沃

(4)我國立足“南繁硅谷”,攻破“卡脖子”的技術,做強種業“芯片”的關鍵在于。

A.遼闊的國土面積

B.豐富的自然資源

C.科技革新,人才創新

D.眾多的勞動力發布:2024/12/26 10:0:1組卷:8引用:3難度:0.4 -

2.在很多城市郊區的農民,積極發展蔬菜、肉、蛋的生產,其考慮的社會經濟條件是( )

A.地勢平坦,土壤肥沃 B.河湖眾多,水源充足 C.晴天多,光照充足 D.城市居民的生活需求 發布:2024/12/26 12:30:1組卷:268引用:6難度:0.7 -

3.閱讀圖文材料,完成下列問題。

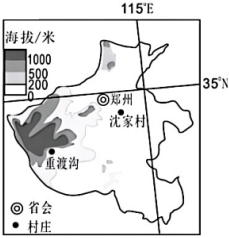

自然環境有差異,鄉村振興之路也不同。重渡溝和沈家村利用自身地理環境優勢探索鄉村發展之路,是鄉村振興的生動縮影。

材料一【重渡溝:山區生態游】

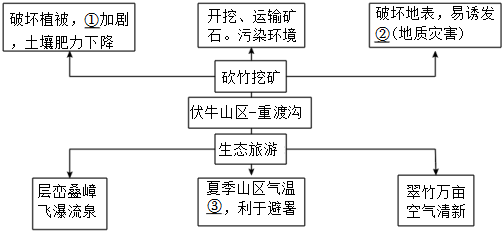

重渡溝位于伏牛山區,早期,村民以砍竹挖礦為生,對生態環境造成破壞。1999年起,當地依托獨特的自然資源和民俗文化發展鄉村生態旅游,目前已成為國家級生態旅游示范區。

(1)結合重渡溝的發展變化,完成以下框圖。

材料二【沈家村:農業現代化】

沈家村位于華北平原,土地平整、肥力好,是全國小麥商品糧基地。2014年,習近平總書記到沈家村視察,看到小麥長勢喜人,欣喜地說:“今年的饃能吃上了。”

沈家村在種植普通小麥的基礎上,推廣優質專用小麥。2018年,小麥獲得豐收,村民高興地說:“咱家的麥子不僅能蒸饃,還能做面包了!”目前,沈家村正在建設新一代高效農業示范區,農業現代化這根“金扁擔”逐漸從規劃走向現實。

(2)簡述沈家村小麥種植的有利自然條件。(至少1點)

(3)麥子能做面包主要依靠。

A.改進灌溉技術

B.培育優良品種

C.推廣農業機械

D.使用農藥化肥

材料三【某省地形示意圖】(如圖)

(4)材料所示省份的簡稱是。

(5)借鑒重渡溝和沈家村的發展經驗,為井研縣鄉村振興提出合理化建議。(可從因地制宜、生態保護、科技推廣等方面回答)。發布:2024/12/26 12:0:1組卷:15引用:3難度:0.3