某沿海荒灘和鹽堿地,經過生態修復成為海濱國家森林公園,成為人與自然和諧共處、保護海洋生態、推進美麗海岸線修復的典范。回答下列問題:

某沿海荒灘和鹽堿地,經過生態修復成為海濱國家森林公園,成為人與自然和諧共處、保護海洋生態、推進美麗海岸線修復的典范。回答下列問題:

(1)由沿海荒灘和鹽堿地改造為海濱國家森林公園為演替,此過程生態系統的抵抗力穩定性逐步提高的原因是次生生態系統的組分增加,營養結構逐漸變復雜次生生態系統的組分增加,營養結構逐漸變復雜。

(2)森林公園中每隔一定距離就在樹干上懸掛昆蟲誘捕器,其原理是利用信息素誘殺某種害蟲的雄蟲,降低種群的出生率出生率,從而有效降低害蟲的種群密度。

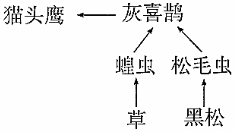

(3)在森林公園中通過飼養灰喜鵲來防治松毛蟲取得了成功。某生物興趣小組構建了相關的部分食物網,如圖所示:

①圖中所示組成成分與分解者、非生物的物質和能量分解者、非生物的物質和能量相互作用,形成統一的整體,構成生態系統。

②一般情況下,圖中第二營養級到第三營養級的能量傳遞效率大于大于(“大于”、“等于'”或“小于”)第三營養級到第四營養級的能量傳遞效率,其主要原因是第二營養級的動物是變溫動物,維持體溫所需要的能量少第二營養級的動物是變溫動物,維持體溫所需要的能量少。

③不考慮其他捕食者,松毛蟲同化的能量也不會全部流向灰喜鵲,其原因是其余能量一部分通過呼吸作用以熱能形式散失,一部分流向分解者,一部分未利用其余能量一部分通過呼吸作用以熱能形式散失,一部分流向分解者,一部分未利用。

【考點】生態系統的組成成分.

【答案】次生生態系統的組分增加,營養結構逐漸變復雜;出生率;分解者、非生物的物質和能量;大于;第二營養級的動物是變溫動物,維持體溫所需要的能量少;其余能量一部分通過呼吸作用以熱能形式散失,一部分流向分解者,一部分未利用

【解答】

【點評】

聲明:本試題解析著作權屬菁優網所有,未經書面同意,不得復制發布。

發布:2024/4/20 14:35:0組卷:14引用:1難度:0.7

相似題

-

1.在我國西北半干旱地區,豆科植物檸條常被用來進行人工固沙。在某沙化地區合理種植檸條之后,群落內物種豐富度逐漸增加,并趨于穩定,增加了多種耐旱植物如地錦、胡枝子等,還出現了植食性昆蟲蝗蟲、螻蛄,肉食性昆蟲園蛛、蜈蚣等。在檸條根系周圍的土壤中,還生活著難以計數的微生物。下列相關敘述錯誤的是( )

A.人工固沙后該沙地生態系統的食物鏈和食物網結構會變得更加復雜 B.消滅蝗蟲可調整生態系統中的能量流動關系,提高能量傳遞效率 C.土壤中的微生物能將有機物分解成無機物,是生態系統的必需成分 D.檸條根、蜈蚣可作為中藥材使用,體現了生物多樣性的直接價值 發布:2024/12/20 12:0:2組卷:7引用:2難度:0.7 -

2.下列有關生態系統組成成分的敘述,正確的是( )

A.太陽光來源于地球以外,不屬于生態系統的成分 B.硝化細菌是原核生物,在生態系統中屬于生產者 C.病毒要依賴活細胞才能繁殖,在生態系統中屬于分解者 D.蚯蚓是動物,在生態系統中屬于消費者 發布:2024/12/26 8:0:1組卷:6引用:2難度:0.6

相關試卷