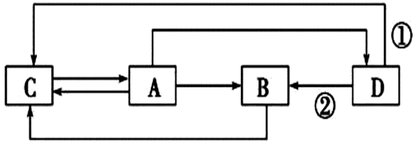

某縣的“稻魚共生系統”有1300多年的歷史,其中稻田為田魚提供了良好的環境和蟲類、雜草等餌料,田魚則促進了稻田的養分循環,對水稻病蟲害和田間雜草起到控制作用。“稻魚共生系統”大大減少了飼料、化肥、農藥的投入,最終達到“魚增產、糧穩定、品質優”的成效。圖為該生態系統的碳循環圖解,請據圖回答問題:

(1)稻田中有挺水植物、浮游植物、沉水植物和以它們為食的昆蟲、浮游動物、田魚等生物,它們的空間配置體現了群落的 垂直垂直結構,其中屬于初級消費者的是 昆蟲、浮游動物、田魚昆蟲、浮游動物、田魚。

(2)流經“稻魚共生系統”的總能量是 生產者固定的太陽能和飼料中的化學能生產者固定的太陽能和飼料中的化學能,當日照時間達到一定長度時,魚才能夠產卵,以維持生態系統的穩態,日照屬于 物理物理信息。“稻魚共生系統”模式與水稻單一模式相比,一般不會爆發大規模的病蟲害,原因是 生物種類更多,食物網更加復雜,自我調節能力更強生物種類更多,食物網更加復雜,自我調節能力更強。

(3)圖中的A、B、D共同構成了 生物群落生物群落,碳在①②兩個過程中分別主要以 二氧化碳二氧化碳、有機物有機物形式進行傳遞。若魚類攝入的能量為akJ,其糞便中的能量為bkJ,微生物將其糞便分解,則微生物從魚同化量中獲得的能量為 00kJ。

(4)甲烷是主要的溫室氣體之一,稻田是甲烷最大的人為排放源。產甲烷桿菌是厭氧菌,在無氧條件下,土壤中有機物在產甲烷桿菌等微生物作用下被逐步分解形成甲烷。研究表明,稻魚共生系統中稻田的甲烷排放量明顯降低,從產甲烷桿菌代謝類型的角度思考,是因為稻魚共生系統中魚的游動能增加水中的 溶解氧溶解氧,從而抑制產甲烷桿菌的生長繁殖,減少CH4的排放。

【考點】群落的空間結構.

【答案】垂直;昆蟲、浮游動物、田魚;生產者固定的太陽能和飼料中的化學能;物理;生物種類更多,食物網更加復雜,自我調節能力更強;生物群落;二氧化碳;有機物;0;溶解氧

【解答】

【點評】

聲明:本試題解析著作權屬菁優網所有,未經書面同意,不得復制發布。

發布:2024/6/27 10:35:59組卷:56引用:1難度:0.7

相似題

-

1.為減少某河流中N、P含量過高帶來的不良影響,環保工作者擬利用當地原有水生植物凈化水體,他們選擇其中3種植物a、b、c,將其分別置于條件相同的試驗池中,90天后測定它們吸收N、P的量,結果如表:

結合表中數據分析,為獲得降低該自然水體中N、P的最佳效果,應投放的兩種植物及投放所選植物對該河流的生態影響是( )植物種類 N吸收量相對值 P吸收量相對值 浮水植物a 22.3 1.7 浮水植物b 8.15 0.72 沉水植物c 14.61 2.22 A.植物a和b,群落的水平結構將保持不變 B.植物a和b,該河流中的食物鏈將縮短 C.植物a和c,群落中能量流動方向將改變 D.植物a和c,這兩種植物種群密度會增加 發布:2024/12/31 2:30:2組卷:34引用:2難度:0.6 -

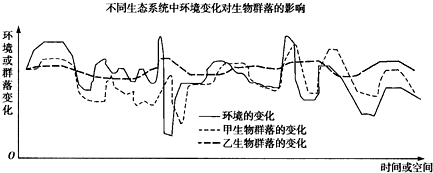

2.如圖所示為不同生態系統在相同的環境條件變化下,甲和乙兩個生物群落所表現出來的反應.據圖分析,下列說法正確的是( )

A.甲生物群落的生物多樣性高于乙生物群落的 B.甲和乙群落所在生態系統穩定性不同,生物種類完全不同 C.不同群落內部的負反饋調節維持著不同生態系統的穩定性 D.甲所在的生態系統抵抗力穩定性弱,則其恢復力穩定性一定強 發布:2024/12/31 1:30:1組卷:40引用:8難度:0.7 -

3.下列關于生物群落的敘述中,不正確的是( )

A.生物群落是由不同的種群形成的 B.區別不同群落的重要特征是群落中各生物之間的關系 C.生物群落具有垂直結構和水平結構 D.生物群落是生活在一定的自然區域內,相互之間具有直接或間接關系的各種生物的總和 發布:2024/12/31 1:0:6組卷:10引用:5難度:0.7