黑麥(2n=14)有高稈(A)和矮稈(a)、抗病(B)和不抗病(b)兩對相對性狀。如圖表示某農科所用不同方法進行的育種操作設計思路。據圖回答下列問題:

(1)利用基因突變原理獲得高稈抗病黑麥新品種的過程是 ⑥⑥(填圖中序號);但是即使a基因發生堿基對的替換,也未必能夠獲得所需要的性狀,原因是 a基因發生堿基對替換后控制的密碼子仍然是原來氨基酸的密碼子(或a基因發生堿基對替換后的密碼子與原來的密碼子控制的是同一種氨基酸)a基因發生堿基對替換后控制的密碼子仍然是原來氨基酸的密碼子(或a基因發生堿基對替換后的密碼子與原來的密碼子控制的是同一種氨基酸)。

(2)通過①、②、③過程獲得高稈抗病黑麥新品種的原理是 基因重組基因重組,運用該育種方法的前提是 A、a和B、b基因分別位于不同的同源染色體上A、a和B、b基因分別位于不同的同源染色體上。

(3)圖中 ⑤和⑦⑤和⑦(填圖中序號)過程常用秋水仙素處理從而使體細胞中染色體數目加倍。與其他方法不同,通過⑦過程得到的是新物種,原因是 與原來的黑麥品種(乙)存在著生殖隔離與原來的黑麥品種(乙)存在著生殖隔離。

【答案】⑥;a基因發生堿基對替換后控制的密碼子仍然是原來氨基酸的密碼子(或a基因發生堿基對替換后的密碼子與原來的密碼子控制的是同一種氨基酸);基因重組;A、a和B、b基因分別位于不同的同源染色體上;⑤和⑦;與原來的黑麥品種(乙)存在著生殖隔離

【解答】

【點評】

聲明:本試題解析著作權屬菁優網所有,未經書面同意,不得復制發布。

發布:2024/6/27 10:35:59組卷:2引用:3難度:0.6

相似題

-

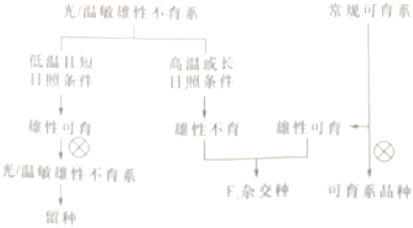

1.雜交育種是提高水稻產量的重要途徑,但由于水稻為兩性花、花小,因此找到合適的雄性不育系是雜交育種的關鍵。中國科學家首創了以光/溫敏雄性不育系和可育系為核心的兩系雜交水稻,如圖表示利用光/溫敏雄性不育系水稻留種及獲得F1雜交種的過程。請回答下列問題:

(1)雜交育種所涉及的原理是。

(2)現有溫敏雄性不育植株甲、乙,其雄性不育的起點溫度依次為21℃、25℃(在環境溫度高于起點溫度時,植株可表現為雄性不育)。考慮到大田中環境溫度會有波動,制備水稻雜交種子時,最好選用植株作母本進行雜交。

(3)在高溫或長日照下,光/溫敏雄性不育系仍有5~10%的自交結實率,導致制備的雜交種中混有純合子。為解決該問題,雜交制種時,選用光/溫敏雄性不育系隱性純合紫葉稻與雄性可育系顯性純合綠葉稻雜交,并在子代的秧苗期內剔除葉秧苗即可。

(4)若水稻的大穗雜種優勢性狀由兩對等位基因(A1A2B1B2)控制,兩對基因都純合時表現為衰退的小穗性狀(A1、A2與B1、B2位于一對同源染色體上,且不考慮染色體互換)。現將某雄性不育小穗稻與雄性可育小穗稻雜交,F1全表現為大穗,F1自交,F2中雜種優勢衰退率為,故雜交水稻需要年年制種。

(5)水稻溫敏雄性不育系(T)在高溫下雄性不育,低溫下可育。野生型(P)在高溫、低溫下均可育。與P相比,研究者在T中發現Os基因發生了隱性突變。為驗證Os基因突變是導致T溫敏雄性不育的原因,現進行轉基因實驗,選擇的基因和導入植株分別是(選填下列字母),預期出現的實驗結果是。(選填下列字母)。

a.P水稻來源的Os基因

b.T水稻來源的Os基因

c.P水稻

d.T水稻

e.轉基因植株育性不受溫度影響

f.轉基因植株高溫下雄性不育發布:2024/12/30 20:0:2組卷:11引用:3難度:0.6 -

2.小麥是我國第二大糧食作物,與水稻一樣,小麥為兩性花且花朵較小,用于人工雜交實驗研究十分困難。以“小麥雜交之父”李振聲先生為代表的中國科學家經過不懈努力,終于找到了含有小麥雄性不育基因的植株——太谷核不育小麥,并從小麥12萬個基因中精準定位了PG5這個雄性不育基因。該基因位于染色體上,含該基因的花粉完全無法發育,且相對于可育基因為顯性,科學家還通過轉基因等技術驗證了該基因的功能。下列有關說法錯誤的是( )

A.太谷核不育小麥作為人工雜交實驗材料,可省去去雄的步驟,在實驗中只能作父本 B.PG5基因能在異種細胞中表達說明生物界共用一套遺傳密碼 C.將兩個PG5基因導入受體細胞中培育成植株,再將其花粉授給可育植株,產生的子代中雄性不育所占比例可能為 、0、1214D.若在同一片試驗田種植純合太谷核不育小麥:雜合太谷核不育小麥:可育小麥=1:1:2,則子一代中可育小麥所占比例約為 58發布:2024/11/2 8:0:1組卷:12引用:1難度:0.5 -

3.2017年袁隆平院士利用水稻雄性不育系(該品系最早發現于野外)成功培育了具有耐鹽、耐堿性狀的高產雜交“海水稻”。下列敘述錯誤的是( )

A.雜交育種的原理是基因重組 B.雜交育種具有操作簡單能夠集優等優點 C.雜交育種通常需經過雜交、選擇、純合化等過程 D.“海水稻”的培育必須經過去雄、套袋、授粉、套袋等操作 發布:2024/11/28 11:0:3組卷:11引用:2難度:0.7