2021-2022學年河南省三門峽市靈寶第五高級中學高二(下)第一次月考生物試卷

發布:2024/11/10 12:0:2

一、單選題(30小題,每題2分,共60分)

-

1.關于發酵過程產物檢驗的說法,正確的是( )

A.果汁發酵是否產生酒精,可用NaOH來檢驗 B.檢驗醋酸產生的簡單易行的方法是品嘗或用pH試紙鑒定 C.泡菜制作過程中亞硝酸鹽的含量不能測定 D.測定果酒、果醋的產生和亞硝酸鹽的含量均可用品嘗法 組卷:122引用:32難度:0.9 -

2.關于生活中的生物技術,下列說法錯誤的是( )

A.利用發酵技術,在鮮奶中加入乳酸菌可制成乳酸制品 B.制作泡菜的壇子加水密封、隔絕空氣是為了抑制乳酸菌繁殖 C.白酒的釀造過程中利用了霉菌和酵母菌兩種微生物的發酵作用 D.廚師常在夏天將做好的菜肴放在冰箱中冷藏,其目的是抑制微生物的繁殖 組卷:1引用:8難度:0.7 -

3.家庭制作果酒時,所用的葡萄不能反復沖洗的主要原因是( )

A.避免營養成分的流失 B.反復沖洗會破壞葡萄的結構 C.避免葡萄皮中的色素被沖洗掉 D.避免葡萄皮上的酵母菌被沖洗掉 組卷:8引用:9難度:0.7 -

4.下列有關泡菜的制作和亞硝酸鹽含量的測定的實驗敘述中,正確的是( )

A.將新鮮蔬菜與煮沸冷卻的鹽水(鹽和清水的質量比為4:1)混勻裝瓶 B.發酵過程始終要保持密封狀態,泡菜壇蓋邊緣的水槽中要始終裝滿水 C.在酸化條件下,亞硝酸鹽與N-1-萘基乙二胺鹽酸鹽發生重氮化反應 D.隨發酵進行,亞硝酸鹽含量逐漸增加,用比色法可進行亞硝酸鹽含量的測定 組卷:36引用:10難度:0.7 -

5.在果酒、腐乳及泡菜制作過程中,所用原料的有機物總量及有機物種類的變化分別是( )

A.減少、增加 B.減少、減少 C.增加、增加 D.增加、減少 組卷:7引用:7難度:0.7 -

6.在腐乳發酵中,具有調味、促進發酵和食品防腐功能的是( )

①花椒 ②大蒜 ③茴香 ④桂皮 ⑤生姜 ⑥紅曲紅霉素.A.①②③③ B.②③④⑤⑥ C.①③④⑥ D.①②③④⑤ 組卷:89引用:2難度:0.5 -

7.下列關于家庭泡菜腌制及亞硝酸鹽含量測定實驗的敘述,不正確的是( )

A.泡菜質量可通過顯微鏡觀察比較不同時期泡菜壇中乳酸菌的含量來評定 B.乳酸菌產生的乳酸不利于其菌種優勢的保持 C.制作過程不必嚴格無菌操作 D.與標準溶液比較估測泡菜中的亞硝酸鹽含量 組卷:25引用:3難度:0.8 -

8.下列關于果酒和果醋的制作原理、發酵過程的敘述,正確的是( )

A.果酒和果醋的發酵菌種不同,但代謝類型相同 B.果酒和果醋的制作時都應用體積分數為70%的酒精對發酵瓶消毒 C.葡萄汁裝入發酵瓶時,要將瓶裝滿 D.定期打開發酵瓶瓶蓋進行放氣,防止發酵瓶爆炸 組卷:1引用:2難度:0.7 -

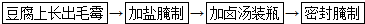

9.圖為腐乳制作過程的流程圖,下列說法不正確的是( )

A.毛霉為好氧型真菌,為避免其無氧呼吸,碼放豆腐時要留出一定縫隙 B.加鹽腌制的目的是析出豆腐中的水分使之變硬,同時能抑制微生物的生長 C.加鹵湯、密封腌制中,毛霉不斷增殖,并產生大量的酶,分解蛋白質 D.用膠條密封瓶口時,最好將瓶口通過酒精燈的火焰,以防止瓶口污染 組卷:162引用:22難度:0.9 -

10.下列關于泡菜制作中亞硝酸鹽測定的敘述不正確的是( )

A.在鹽酸酸化條件下,亞硝酸鹽與對氨基苯磺酸發生重氮化反應后,與N-1-萘基乙二胺鹽酸鹽結合形成玫瑰紅色染料 B.大部分亞硝酸鹽隨人體尿液排出,只有在特定條件才轉變成致癌物亞硝胺 C.亞硝酸鹽為白色粉末,易溶于水,膳食中的是一般不會危害人體健康 D.腌制泡菜時間過長,容易造成細菌大量繁殖,亞硝酸鹽的含量增加 組卷:127引用:8難度:0.5 -

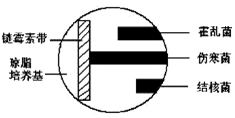

11.實驗測定鏈霉素對3種細菌的抗生素效應,用3種細菌在事先準備好的瓊脂平板上畫3條等長的平行線(3條線均與圖中的鏈霉素帶接觸),將平板置于37℃條件下恒溫培養3天,結果如圖所示。從實驗結果分析,以下敘述不正確的是( )

11.實驗測定鏈霉素對3種細菌的抗生素效應,用3種細菌在事先準備好的瓊脂平板上畫3條等長的平行線(3條線均與圖中的鏈霉素帶接觸),將平板置于37℃條件下恒溫培養3天,結果如圖所示。從實驗結果分析,以下敘述不正確的是( )A.鏈霉素能阻止結核菌的生長 B.鏈霉素對結核菌比對霍亂菌更有效 C.鏈霉素對結核菌比對傷寒菌更有效 D.鏈霉素可以用于治療傷寒病人 組卷:14引用:6難度:0.6

二、非選擇題(3小題,共40分)

-

32.分離篩選降解纖維素能力強的微生物,對于解決秸稈等廢棄物資源的再利用和環境污染問題具有重要意義。研究人員用化合物A、硝酸鹽、磷酸鹽、硫酸鹽、KCl、酵母膏以及水解酪素配制的培養基,成功地篩選到能產生纖維素酶的微生物。請回答下列問題:

(1)培養基中加入的化合物A是。本實驗將樣品稀釋涂布到鑒別培養基之前要進行選擇培養,目的是。

(2)為了篩選出能產生纖維素酶的微生物,向培養基中加入溶液,等培養基上長出菌落后,能產生纖維素酶的菌落周圍會出現。

(3)為在培養基表面形成單個菌落,若將平板分為5個區域進行劃線,理論上需要灼燒接種環次。若用稀釋涂布平板法進行接種,在涂布平板時,滴加到培養基表面的菌液量不宜過多的原因是。

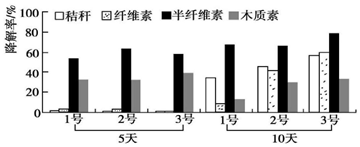

(4)用三種菌株對秸稈進行處理,并在第5天和第10天對秸稈和秸稈中含有的纖維素、半纖維素以及木質素等組分的降解情況進行了測定(結果如圖)。據圖分析可知,三種菌株對的降解作用最強。與第5天結果相比,第10天秸稈各組分中的降解率變化最大。組卷:12引用:3難度:0.7 -

33.在1943年,曾獲諾貝爾理學或醫學獎的美國科學家魯里亞和德爾布呂克設計以下實驗,研究大腸桿菌的抗噬菌體突變是發生在接觸噬菌體之前還是之后。請閱讀以下資料回答下列問題:

培養皿中培養基的基本配方:

(1)噬菌體與大腸桿菌這兩種生物之間的關系是配方 蛋白胨 乳糖 KH2PO4 水 瓊脂 20%伊紅水溶液 0.325%美藍水溶液 pH 含量 10g 10g 2g 1000mL 25g 20mL 20mL 7.2~7.4 。

(2)在培養基中加噬菌體的作用是;加伊紅與美藍的是。

(3)由于大腸桿菌的同化作用類型是,因此在培養基中還加入了一些相應的物質,其中乳糖為大腸桿菌生長提供,配方中為大腸桿菌提供氮源的是。

(4)該實驗有兩個假設:

假設一:大腸桿菌的抗噬菌體突變發生在大腸桿菌與噬菌體接觸之前。

假設二:大腸桿菌的抗噬菌體突變發生在大腸桿菌與噬菌體接觸之后。

你認為圖中的實驗結果支持上述哪個假設:,如果另一個假設成立的話,實驗結果應該是:。組卷:14引用:2難度:0.6