2022年天津市十二區縣重點學校高考語文二模試卷

發布:2025/1/3 4:30:2

一、解答題(共10小題,滿分150分)

-

1.閱讀下面的文字,完成下面小題。

如果想尋找一條路徑,可以最快滿足我們對中國歷史的好奇,那考古學絕對堪稱最激動人心的選擇。自考古學從西方登陸中國后,一幅不同于我們所知道的“上下五千年”的畫卷漸次展開,其景象之壯闊與奇絕,令人_______、眼花繚亂;商朝并非虛言,夏朝疑云未散,在更悠遠的新石器時代,文明便已萌芽興盛,舊石器時代人類便已遷徙繁衍;而周秦漢唐帝國崛起,宋元明清百姓生息,科技與藝術傳承_______,外交與宗教融匯碰撞……物質文明的背后,另外矗立著一個與古籍文獻所載的中國不同又相似的華夏,也許我們難說二者誰才是“真實”,但可以肯定的是,( ),已經殊為精彩,蔚為大觀。而在最近十幾年里,無論你是否到訪過考古工地,結識過考古學家,相信“考古學”這三個字,一定觸動過你的心弦。風靡網絡的“國家寶藏”,不少出自考古學家的手鏟之下;打開國內外知名旅游目的地的推薦列表,三星堆、敦煌、金字塔等考古遺址早已_______;更巧的是,曹操墓、隋煬帝墓海昏侯墓等一批驚世考古大發現接連_______,奪盡世人眼球。

(1)依次填入文中橫線上的詞語,全都恰當的一項是

(2)文中畫橫線的句子有語病,下列修改最恰當的一項是A.瞠目結舌 交替 萬人空巷 破土而出 B.張口結舌 迭代 耳熟能詳 橫空出世 C.瞠目結舌 迭代 萬人空巷 橫空出世 D.張口結舌 交替 耳熟能詳 破土而出

A.矗立著另外一個與古籍文獻所載的中國相似又不同的華夏,我們也許難說二者誰才是“真實”

B.另外屹立著一個與古籍文獻所載的中國相似又不同的華夏,也許我們難說二者誰才是“真實”

C.另外矗立著一個與古籍文獻所載的中國不同義相似的華夏,我們也許難說者誰才是“真實”

D.屹立著另外一個與古籍文獻所載的中國不同又相似的華夏,也許我們難說者誰才是“真實”

(3)下列在文中括號內補寫的語句,最恰當的一項是

A.考古學得益于中華文明的這場大戲的襄助

B.考古學這場大戲得益于中華文明的襄助

C.中華文明的這場大戲得益于考古學的襄助

D.中華文明得益于考古學這場大戲的襄助組卷:73引用:3難度:0.7 -

2.閱讀下面的文字,完成各題。

材料一:

18世紀之前,在技術創新主要來自農民和手工業者經驗積累的社會里,擁有龐大人口的中國享有優勢。而當技術進步的范式從經驗積累轉變為以科學為基礎的實驗之后,中國開始迅速落后。中國有其獨特的科舉制度可以讓平民百姓晉升為統治階級,考取功名對大眾來說極具吸引力。當科舉在宋朝成為國家選取人才的制度時,數學也是其中的一項考試內容。但皇帝隨后發現,數學好的人沒有用處,對皇帝的忠誠才更重要。儒家思想更有助于培養忠君愛國的人才,宋朝以后科舉制度要求考生熟記四書五經。因此,有才華的年輕人沒有學習數學和可控試驗的動力。中國缺乏擁有這兩樣人力資本同時又充滿好奇心的人才,科學革命也就未能應運而生。盡管科舉制度和儒家思想有助于中國維持社會和政治的穩定與大一統,但它阻礙了中國技術創新范式的轉變,因此,中國無法自發產生一場工業革命。

在1978年的改革開放前,中國與絕大多數其他發展中國家一樣,沒有找到利用“后來者優勢”以加速經濟發展的方式。1978年之后,中國改變了發展策略,開始發展符合比較優勢的勞動密集型產業,并在政府的因勢利導下形成了競爭優勢。沒有推行激進的“休克療法”來建立完善的市場經濟體制,而是采用雙軌漸進轉型的策略,給傳統的資本密集型重點工業中缺乏自生能力的企業提供轉型期保護補貼,并放開符合比較優勢的勞動密集型產業的準入。這種務實的方式不僅為中國維持了經濟社會穩定,也帶來了強勁的經濟發展。

我們從中國的發展中可以學到一些對其他發展中國家有用的經驗。發展中國家應發展與自身比較優勢相適應的產業。這些國家應該在政府的因勢利導下,將產業的潛在比較優勢轉變為國家的競爭優勢。在消除過去不當政策所造成的各種扭曲時,政府也要通過務實的方式維持政治和社會的穩定。

(選自林毅夫《李約瑟之謎和中國的復興》,有刪改)材料二:

(選自熊秉元 葉斌 蔡璧涵《李約瑟之謎——拿證據來》)材料三:

李約瑟認為,中國的封建官僚制度產生了兩種效應。正面效應是通過科舉制度的選拔,有效集中了大批聰明的、受過良好教育的人,他們的管理使中國井然有序,并發展了以整體論、實用化研究為主的科技。負面效應是,新觀念很難被社會接受,新技術開發領域幾乎沒有競爭。在中國,商業階級從未獲得歐洲商人所獲得的那種權利。在西方,以還原論、公式化研究為主的科技得到發展,與商業階級的興起和他們對技術開發競爭的鼓勵相聯系。

除李約瑟本人外,對“李約瑟之謎”有許多學者也進行了深入研究和探討。任鴻雋把中國無近代科學的主要原因歸之于沒有使用歸納法。錢寶琮、徐模等認為,中國為大陸文化,以農業為主,太重實用,因而自然科學難以發展。陳立、竺可楨等認為,中國農村社會結構和封建思想使中國古代不能產生自然(近代)科學。

也有一些學者從語言文字方面找原因。李世聞研究指出,漢字是具有整體結構的象形文字,導致中國人的思維具有綜合性;西歐的拼音文字具有分析性質,使得歐洲人擅長分析,而分析性思維正是近現代科學所必需。費正清認為,中國語言的性質造成了士紳階級對學術的包辦,文字對人的桎梏也使中國學者未能制定出一套比較完整的邏輯體系。

伊懋可認為,中國最初的家庭耕作制度有利于技術進步,不過這種進步的成果被一輪又一輪人口增加所吞噬,國家不得不大力發展農業技術去緩解人口壓力。因此,中國出現了在較高農業技術水平上維持大量人口的局面。人口增加引起人地比率的上升,造成勞動力便宜而資源和資本昂貴,對勞動替代型技術的需求降低,同時由于人口膨脹,中國沒有足夠的剩余去發展工業,便進入了一個“高農業水平、高人口增長和低工業水平”的高水平陷阱之中。

也有學者指出,西歐相對分散的政治體制以及有市民階級參與的等級君主制、實行重商主義的專制君主制客觀上有利于封建制的解體和資本主義的產生;而“東方型”的專制君主制及其抑制、打擊商品經濟的政策則是導致封建制長期延續的根本原因。

對“李約瑟之謎”,林段夫先生認為,根本原因是科舉制度使知識分子無心去投資從事現代科學研究所必需的人力資本,因而從原始科學躍升為現代科學的概率就大大降低了。和上述學者的觀點相比,林毅夫先生的這個解答有些淺陋。其實,科舉制只是一個工具而已。從西方和東方的考試制度看,現代化也是離不開考試制度的。

(選自宋圭武《林毅夫先生若干觀點批判》,有刪改)(1)下列對材料相關內容的理解和分析,不正確的一項是

A.中國沒有推行激進的“休克療法”,而是通過雙軌制推動經濟轉型,維持了經濟社會穩定,也帶來了強勁的經濟發展。

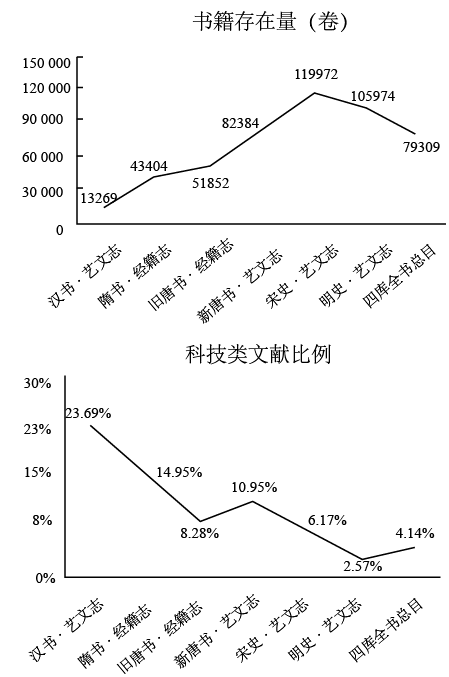

B.材料二顯示,歷代書籍存量中科技類文獻占比低,說明在中國古代,科技知識一直沒有成為知識存量的主體。

C.有研究認為,漢字象形表意的特征無法培養分析性思維,不利于完整邏輯體系的形成,導致中國近代科學的落后。

D.“高水平陷阱”緣于人口膨脹消耗了社會財富,國家沒有足夠的剩余發展工業,勞動力便宜影響了工業技術進步。

(2)下列有關西方產生工業革命的說法,正確的一項是

A.技術進步范式從經驗積累轉變為以科學為基礎的實驗,這種轉變催生和促進了工業革命。

B.工業革命需要科學技術研究以還原論、公式化為主,取代以整體論、實用化為主的研究。

C.工業革命能應運而生,是因為社會對勞動替代型技術的需求旺盛,讓更多的人投身科研。

D.西方君主制實行重商主義,商人因此獲得更多權利鼓勵技術開發,助力工業革命的產生。

(3)下列各項中,不能作為論據來支撐材料一觀點的一項是

A.在實驗室里,一個科學家能在一年中做成百上千次試驗,而這可能需要農民或手工藝者窮其一生才能完成。

B.科學革命的精髓是通過運用數學模型來歸納宇宙與自然運行的規律,并運用可控實驗來驗證數學模型中產生的假說。

C.辛亥革命推翻了封建帝制,為民族工業的發展掃清了障礙,激發了民族資產階級投資實業的熱情,民族工業迎來春天。

D.一些發展中國家在推動工業化時,步步照搬高收入國家的理論、思路和做法,盡管付出很多努力,結果卻差強人意。

(4)根據材料概括什么是“李約瑟之謎”。

(5)材料三認為林毅夫對“李約瑟之謎”的解答有些淺陋,你是否同意?請結合材料談談你的看法。組卷:48引用:5難度:0.5 -

3.閱讀下面的文言文,完成各題。

(甲) 管子曰:“倉廩實而知禮節。”民不足而可治者,自古及今,未之嘗聞。古之人曰:“一夫不耕,或受之饑;一女不織,或受之寒。”生之有時,而用之亡度,則物力必屈,古之治天下,至纖至悉也,故其畜積足恃。今背本而趨末食者甚眾是天下之大殘也淫侈之俗日日以長是天下之大賊也。殘賊公行,莫之或止;大命將泛,莫之振救。生之者甚少,而靡之者甚多,天下財產何得不蹶!

漢之為漢,幾四十年矣,公私之積,猶可哀痛!失時不雨,民且狼顧;歲惡不入,請賣爵子,既聞耳矣。世之有饑穰。天之行也,即不幸有方二三千里之旱,國胡以相恤?卒然邊境有急,數千百萬之眾,國胡以饋之?兵旱相乘,天下大屈,有勇力者聚徒而衡擊,罷夫羸老易子而咬其骨。政治未畢通也,遠方之能擬者并舉而爭起矣,乃駭而圖之,豈將有及乎?

夫積貯者,天下之大命也,茍粟多而財有余,何為而不成?以攻則取,以守則固,以戰則勝。懷敵附遠,何招而不至!今驅民而歸之農,皆著于本;使天下各食其力,末技游食之民,轉而緣南畝,則富積足而人樂其所矣。可以為富安天下,而直為此廩廩也,竊為陛下惜之。

(節選自《漢書?食貨志》)(乙) 常山之東,河汝之間,蚤生而晚殺,五谷之所蕃孰也,四種而五獲。中年畝二石,一夫為粟二百石。今也倉廩虛而民無積,農夫以鬻子者,上無術以均之也。故先王使農、士、商、工四民交能易作,終歲之利無道相過也。是以民作一而得均。民作一則田墾,奸巧不生。田墾則粟多,粟多則國富。奸巧不生則民治。富而治,此王之道也。粟者,民之所歸也;粟者,財之所歸也;粟者,地之所歸也。粟多則天下之物盡至矣。故舜一徙成邑,二徙成都,叁徙成國,舜非嚴刑罰重禁令,而民歸之矣。去者必害,從者必利也。先王者善為民除害興利,故天下之民歸之。所謂興利者,利農事也;所謂除害者,禁害農事也。農事勝則入粟多,入粟多則國富,國富則安鄉重家,安鄉重家則雖變俗易習、驅眾移民,至于殺之,而民不惡也。此務粟之功也。

(節選自《管子?治國》)(1)對下列句子中加點詞的解釋,不正確的一項是

(2)下列各句中加點詞的意義和用法,相同的一組是A.至纖至悉 達到 B.罷夫羸老易子而咬其骨 通“疲”,疲乏 C.歲惡不入 (年成)不好 D.懷敵附遠,何招而不至 安撫

(3)文中畫波浪線的句子,斷句最合理的一項是A.倉廩實而知禮節 君子博學而日參省乎己 B.莫之振救 未之有也 C.天下財產何得不蹶 青泥何盤盤 D.一夫為粟二百石 父母宗族,皆為戮沒

A.今背本而趨末食者/甚眾/是天下之大殘也/淫侈之/俗日日以長/是天下之大賊也

B.今背本而趨末/食者甚眾/是天下之大殘也/淫侈之俗/日日以長/是天下之大賊也

C.今背本而趨末食者/甚眾/是天下之大殘也/淫侈之俗/日日以長/是天下之大賊也

D.今背本而趨末/食者甚眾/是天下之大殘也/淫侈之/俗日日以長/是天下之大賊也

(4)《漢書?食貨志》中的各句全屬于其作者贊同的觀點或做法的一組是

①倉廩實而知禮節

②用之亡度

③漢之為漢,幾四十年矣

④以攻則取,以守則固,以戰則勝

⑤夫積貯者,天下之大命也

⑥兵旱相乘,天下大屈,有勇力者聚徒而衡擊

A.①③⑤

B.②③⑥

C.①④⑤

D.①②④

(5)下列對原文的理解和分析,不恰當的一項是

A.《漢書?食貨志》中,作者分析了漢代建國以來積貯少的情況和帶來的危險,提出了加強積貯的根本措施。

B.《漢書?食貨志》中,作者從應對自然災害和戰爭兩個方面入手,談國家不積貯的危害,從而有力地支撐了中心論點“夫積貯者,天下之大命也”。

C.《管子?治國》認為“興利”是采取有利于農業的措施,“除害”則是禁止不利于農業的措施,能“興利除害”則能得到民心歸附。

D.兩篇文章都是駁論文,都是從反面提出自己的觀點,采用正反對比的論證方法,在批判社會現實的基礎上,從不同角度向君王提出了發展國家的建議。

(6)把文中畫橫線的句子翻譯成現代漢語。

①乃駭而圖之,豈將有及乎?

②竊為陛下惜之。

③至于殺之,而民不惡也。此務粟之功也。

(7)甲、乙兩文關于“粟多”作用的論述有何共同點?組卷:52引用:3難度:0.6

一、解答題(共10小題,滿分150分)

-

9.仿造下面示例,自選話題,另寫三個句子,要求修辭,句式和示例相近。

“采菊東籬下”是一種清凈的瀟灑,“勝似閑庭信步”是一種喜悅的瀟灑,“明月松間照”是一種怡然的瀟灑。組卷:86引用:3難度:0.5 -

10.閱讀下面的材料,根據要求寫作。

巴金說:“我偏愛西湖,它不僅美麗,而且光輝。”

豐子愷說:“黃山,松樹盤石而上,郁郁蒼蒼,它不肯面壁,而是一心向著陽光。”

老舍說:“走進大興安嶺,腳踩松針,手摸古木,才證實這個悅耳的名字是那樣親切與舒服。”

你見過最美的風景是什么?是壯麗南國的椰風海韻,是冰封北國的原馳蠟象;抑或是高樓林立的城市風光,欣欣向榮的農村畫卷……

請綜合以上材料,請以“江山如此多嬌”為主題,寫一篇文章。

要求:選準角度,確定立意,明確文體,自擬標題;不要套作,不得抄襲;不得泄露個人信息;不少于800字。組卷:25引用:3難度:0.5